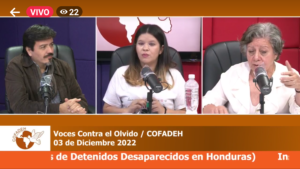

Al cierre de la celebración por los 40 años de existencia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que incluyó un foro con una línea transversal enfocada en la memoria histórica y visita de delegaciones de varios países de América Latina a monumentos en memoria de los desaparecidos por razones políticas e ideológicas durante la década de los 80´s, el programa “Voces contra el Olvido” abordó este tema con la presencia de la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva y el académico mexicano, antropólogo, investigador social y defensor de los derechos humanos, Edgar Chávez.

Ambos personajes concordaron en que las juventudes presentes y futuras, tienen el derecho a conocer la verdad sobre lo que ocurrió en la llamada década del terror, donde escuadrones de la muerte, entrenados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ejecutaron crímenes de lesa humanidad como la desaparición forzada contra el liderazgo del movimiento social hondureño.

Durante su comparecencia Edgar Chávez, que ostenta el grado académico de Doctor en Ciencias Sociales, además de ser antropólogo, comunicólogo y defensor de derechos humanos, expresó que lo vivido en las actividades que desarrolló el COFADEH, “fue una experiencia maravillosa, me siento honrado de estar en Honduras y de compartir con tantas personas este clamor sobre la justicia, sobre la memoria, sobre la verdad en torno a la desaparición forzada y por supuesto la exigencia permanente de no repetición”.

Desde 2020, Chávez coordina el Proyecto sobre Desaparición Forzada en México y América Latina de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Cuajimalpa de México.

En torno al encuentro desarrollado en Tegucigalpa por parte de delegados y delegadas de organizaciones miembras de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) y organizaciones invitadas, el antropólogo comentó que fue muy importante escuchar a una variedad de voces tan destacadas en sus experiencias y haberes acumulados durante décadas y que nos trae a cuenta que estamos en permanente exigencia de justicia y verdad.

Chávez señaló que si bien ha habido avances en nuestras democracias y Honduras es una de ellas en esta presidencia que consideramos progresista, me parece que hay retrocesos en muchas de las democracias, particularmente en Centroamérica, y hay que decirlo y señalarlo, el caso de Guatemala es una de ellas en términos de justicia. El Salvador me parece que también tiene algunas deudas pendientes y por supuesto Nicaragua.

El académico apuntó que en ese sentido, México no se queda atrás por el tema de la migración con más de 107 mil personas desaparecidas, que ha creado una crisis humanitaria de proporciones incuantificables.

“Es importante señalar que este encuentro lo que ha posibilitado es, seguir poniendo sobre la discusión de la opinión pública, la importancia de que sean las personas familiares de personas desaparecidas, el centro de la justicia y que por supuesto tiene que aplicarse en una implementación de política pública”, detalló.

Chávez expresó que de su experiencia en el 40 aniversario del COFADEH (que se celebró el pasado 30 de noviembre con el foro “Liduvina Hernández”, 40 años Construyendo Memoria Histórica por las Víctimas de la Desaparición Forzada), rescataría el hecho de que los derechos humanos no se comercializan y si esos derechos no se comercializan, las demandas de desaparición forzada no deben ser un botín político como también dijimos en el encuentro.

En el marco de la celebración también se desarrolló un encuentro con delegados y delegadas de organizaciones de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM).

“Creo que si desde ese punto partimos, este encuentro lo que ha planteado es que no es el lugar para expediciones de especulación de aquellos, que lo quieran hacer con la verdad, con la justicia, con la memoria y con los derechos humanos”, sostuvo.

Chávez dijo que la demanda hacia los estados es que éstos implementen políticas públicas que lleven a cabo una pedagogía de los derechos humanos. Tiene que transmitirse a las nuevas generaciones la exigencia de sus derechos y por supuesto llevarlo a cabo de la manera cotidiana.

El profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de México expresó que es importante pensar en las generaciones venideras y destacó la conformación de las jóvenes y los jóvenes “embajadores de la memoria” del COFADEH.

“Los jóvenes tienen una fuerza y potencialidad muy importante en términos de la búsqueda de justicia, justamente la exigibilidad de sus derechos y transmisores de ese conocimiento a otros jóvenes”, dijo.

Por su parte la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva, resaltó que en el marco del 40 aniversario del comité en el que las organizaciones de derechos humanos de Latinoamérica acompañaron el último plantón del año en demanda permanente a los gobiernos por verdad, justicia, memoria y reparación, debemos agradecer al movimiento social hondureño, al pueblo que se hizo presente, al pueblo que llegó con sus mantas, con sus pancartas para estar dándole un presente a las víctimas de las desapariciones forzadas.

“Ellos nos acompañaron porque yo sí creo que hay que celebrar la vida de 40 años de una organización de familiares de víctimas, pero también debemos darles las gracias a quienes estuvieron atrás de nosotras y que hicieron posible que esto se diera”, apuntó.

Oliva también agradeció al cuerpo diplomático acreditado en el país y organizaciones internacionales con presencia en Honduras y al gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que han entendido el objetivo de las demandas que el COFADEH viene exigiendo por cuatro décadas.

Un aspecto sobre el cual debemos estar claros, es la obligatoriedad para entender la importancia de la lucha de clases, porque eso nos hace dignas de implementarla y de permanecer en ella. Es como la opción política que a final de cuentas, que asumimos en esta búsqueda de verdad y justicia, porque a la gente que reiteradamente se le niega el derecho a la verdad y el derecho a la justicia, es en su mayoría al pueblo que hace demandas y reclamaciones sociales, sostuvo.

La reconocida y laureada defensora de los derechos humanos dijo “que de todo eso estuvo empapado este 40 aniversario el día 30 de noviembre, pero lo otro importantísimo es, retomar las calles y retomar el plantón público que se vio calorizado el viernes 2 de diciembre por muchas personas de Latinoamérica en la Plaza de los Desaparecidos (ubicada a pocos metros del Congreso Nacional).

Bertha Oliva comentó que muchas compañeras en gran parte del continente, saben dónde nos estacionamos el primer viernes de cada mes durante estos 40 años. Eso no significa que estamos cansadas. A los 40 años se vio robustecido ese espacio.

“Y ese espacio robustecido con gente que camina, que grita, que exige y que demanda, es porque está consciente de que no ha habido la demanda principal por la que hicimos el primer plantón de hace cuatro décadas, que es la falta de justicia y la ausencia de una determinación política de los gobiernos para investigar, para sancionar y llevar a cabo la no repetición de los hechos”, resaltó.

No se repiten los hechos cuando los que cometen los delitos de lesa humanidad o de lesa patria como ha sucedido en nuestro país en estos 40 años, si se les investiga y si se les castiga, no estuviéramos sufriendo a éstas alturas nuevas desapariciones forzadas.

En estos días la importancia de la justicia se hace más vital, más fuerte, y es un grito que lo estamos abrazando muchos hombres, muchas mujeres y muchas juventudes en el planeta, precisó Oliva.

La Coordinadora General del COFADEH resaltó la presencia de Edgar Chávez en la celebración del COFADEH porque dijo “que es un académico convencido que hay que empoderar a la población y a las juventudes y sobre todo a las familias de las víctimas de desaparición forzada que tanto ellas tienen derecho, como ellos tienen el derecho a saber qué fue lo que pasó y a castigar a los que cometieron estos delitos.

En términos de memoria histórica y considerando la visita que las delegaciones de El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia y Chile realizaron al Hogar contra el Olvido y a la llamada casa del terror ubicada en el valle de Amarateca, al norte de la capital, Bertha Oliva señaló que lo importante es la apuesta política que nosotras estamos señalando.

“Es importante que digamos que hay que tomar los lugares que sirvieron de espacios de tortura y de dolor. En esa línea es que justo, de estas reuniones y de todo lo que hemos venido trabajando en estos días, han surgido, por ejemplo, dos reuniones importantes”.

La primera es que vamos a hablar sobre todas las necesidades que se deben implementar lo más pronto posible con funcionarios del gobierno de Honduras, informó Bertha Oliva.

Oliva añadió que quizás la próxima semana podamos tener un acercamiento para presentar el plan que se va a desarrollar en la casa del dolor, otros le dicen la casa de Amarateca, otros le dicen la casa del terror, pero dentro de poco va a tener un solo nombre.

La Coordinadora General del COFADEH indicó que dicho lugar podría llamarse Museo Nacional de Memoria o Museo Regional de Memoria.

“Lo importante es que ahí vamos a sembrar pedagogía, ahí vamos a sembrar vida donde antes hubo muerte, dolor y terror. Y quizás en esta próxima semana al presentar lo que nosotras tenemos se va a empezar a priorizar con qué se va a iniciar”, anunció.

Oliva resaltó que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, está anuente para hablar y dialogar sobre estos temas que anteriormente eran una cosa impensable que se pudiera hablar a este nivel.

“Es importante que los jóvenes conozcan lo que pasó hace 40 años, porque esa es la apuesta, que los jóvenes conozcan lo contrario a la apuesta de los perpetradores que es que olviden y que perdonen. Pero yo siempre he dicho qué vamos a perdonar, si no sabemos a quién perdonar ni por qué perdonar porque nos han negado la verdad”, sostuvo.

Por último, Oliva explicó que la lucha es que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos, puedan entender la necesidad de asumir su responsabilidad, que tienen que dar cuentas de sus hechos y que han negado una verdad al pueblo hondureño.

Durante el foro realizado el pasado 30 de noviembre, el embajador de Argentina en Honduras, Pablo Vilas, anunció que Bertha Oliva ha sido acreedora al Premio Internacional de Derechos Humanos “Emilio F Mignone”, establecido en el 2007 por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República de Argentina.

La Coordinadora General del COFADEH recibirá el galardón el próximo 19 de diciembre de este año en Argentina.

El premio tiene como finalidad reconocer el trabajo de instituciones y personas extranjeras residentes en el exterior, en la promoción y protección de los derechos Humanos.

Dicho premio está inspirado en la figura de Emilio F. Mignone, quien fue uno de los principales defensores de derechos humanos de Argentina y miembro fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).